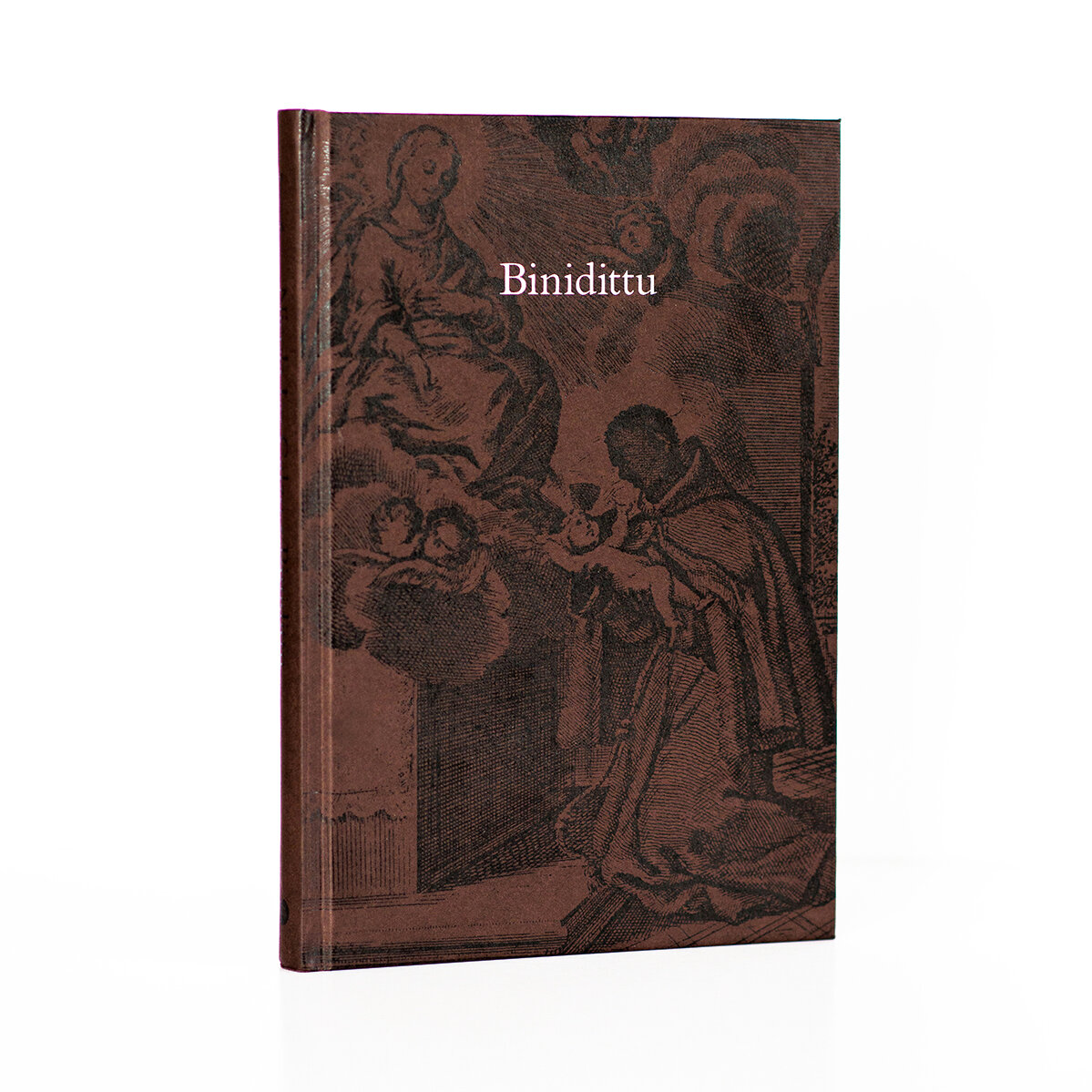

CUBA TALKS

Auteurs : Laura Salas Redondo, Jérôme Sans

Année : 2018

Cuba Talks est le premier livre d’envergure explorant la scène artistique contemporaine cubaine depuis les années quatre-vingt. A travers une série de textes et d’entretiens explorant les démarches de trente artistes issus de deux générations différentes, Cuba Talks dresse un large panorama signifiant d’un contexte créatif encore complexe à appréhender.

C’est en croisant leurs deux visions – internes et externes à la culture cubaine – que Laura Salas Redondo et Jérôme Sans ont sélectionné les artistes réunis dans ce livre. Autant de personnalités à qui il est donné d’entendre la voix. Au-delà de la mise en lumière d’une communauté de créateurs, leurs approches singulières démontrent une effervescence artistique unique qui résonne au-delà des frontières de Cuba.

Le livre, de plus de 300 pages, sera illustré d’une importante sélection d’œuvres, créant un volume exceptionnel dédié à l’étude et à une meilleure compréhension d’une scène artistique encore méconnue à l’échelle internationale.

Cuba Talks offre un nouveau regard sur une scène plurielle et résolument engagée dans le débat de la culture cubaine et internationale contemporaine.

ARTISTES :

Abel BARROSO, 1971, Pinal del Río

Tania BRUGUERA, La Habana, 1968

Alejandro CAMPINS, 1981, Manzanillo

Elizabet CERVIÑO, 1986, Manzanillo

Iván CAPOTE, 1973, Pinar del Río

Yoan CAPOTE, 1977, Pinar del Río

Los Carpinteros (Dagoberto RODRÍGUEZ, Caibarién, 1971 & Marcos CASTILLO, Camagüey, 1971)

Celia & Yunior (Celia GONZÁLEZ, 1985 La Habana & Yunior AGUIAR, La Habana, 1984)

Susana PILAR, La Habana, 1984

Leandro FEAL, 1986, La Habana

Diana FONSECA, La Habana, 1978

Carlos GARAICOA La Habana, 1967

Flavio GARCIANDIA, Caibarién, 1954

Osvaldo GONZÁLEZ, 1982, Camagüey

Hamlet LAVASTIDA, La Habana 1983

Glenda LEÓN, 1976, La Habana

Alexis LEYVA (a.k.a. KCHO), Nueva Gerona, 1970

Reynier LEYVA NOVO, (a.k.a. Chino), 1983, La Habana

Luis LÓPEZ-CHÁVEZ (a.k.a. Chinito), 1988, Manzanillo

Carlos MARTIEL, La Habana, 1989

Yornel MARTÍNEZ, 1981, Manzanillo

Adrian MELIS 1985, La Habana

José MESÍAS, La Habana, 1990

José PARLA, Miami, 1973

Michel PÉREZ (a.k.a. El Pollo), Manzanillo, 1981

Eduardo PONJUAN , Pinar del Rio, 1956

Wilfredo PRIETO, 1978, Sancti Spiritu

Lazaro SAAVEDRA, La Habana, 1964

René Francisco RODRÍGUEZ, Holguín, 1960

José YAQUE, 1985, Manzanillo